Oberpfälzer Klöster

Der Sammelbegriff „Oberpfälzer Klöster“ kann aus historischer Sicht zweierlei bedeuten. Es können die Klöster gemeint sein, die im heutigen Regierungsbezirk Oberpfalz liegen; oder aber diejenigen Konvente, die bis zur Säkularisation 1802/03 im Territorium der „Oberen Pfalz“, bis 1329 im sog. bayerischen „Nordgau“ lagen. Vor allem diesen klösterlichen Stätten und Gemeinschaften wird hier Aufmerksamkeit geschenkt – und auch ähnlichen Ordenseinrichtungen wie dem Amberger Jesuitenkolleg oder den Ritterordenskommenden.

Funde

Manchmal sind Funde von Quellen und historischen Überresten zu unbedeutend, um eine Würdigung in gedruckter Form zu finden. Manchmal sind sie wichtig, sodass ein Austausch über sie geboten scheint. Manchmal sind sie zu reizvoll, um sie als Finder für sich zu behalten. Der Oberpfälzer Klosterblog möchte Platz für solche Funde bieten.

Gastbeiträge sind willkommen!

Ereignisse

Auch in unserer säkularen Welt strahlen die Klöster auf ihre Umgebung aus. Wo es noch Konvente gibt, treten sie nicht nur als religiöse, sondern auch als kulturelle und wirtschaftliche (Inter-) Akteure auf. Wo das Ordensleben erloschen ist, wirkt seine Geschichte trotzdem oft nach – im kulturellen Gedächtnis der Anwohner beispielsweise oder in der touristischen Attraktivität der ehemaligen klösterlichen Stätte. Der Oberpfälzer Klosterblog möchte Platz bieten, auf derart geprägte Phänomene und Ereignisse aufmerksam zu machen.

Gastbeiträge sind willkommen!

Reflexionen

Vieles, was mit den klösterlichen Stätten und in ihrem Umfed geschieht, ist diskussionswürdig, gelegentlich auch fragwürdig. Vieles ist auf den Diskurs regelrecht angewiesen. Der Oberpfälzer Klosterblog ist offen für Reflexionen über Ereignisse und Planungen.

Gastbeiträge sind willkommen!

Materialien

Hier ist Platz für Open Access-Artikel, Text- und Bildquellen zu den Oberpfälzer Ordenshäusern.

In einem Literaturverzeichnis sind die im Blog berücksichtigten Publikationen aufgelistet.

Abb. der Diashow: Luftaufnahme des Klosters Michelfeld: http://www.oberpfalz-luftbild.de; alle übrigen: Georg Schrott.

NEUESTER BEITRAG:

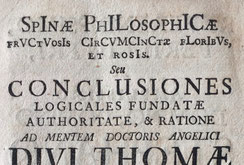

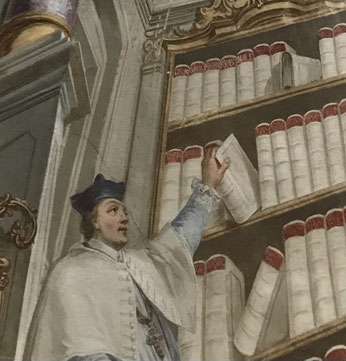

Buchpräsentation am 13. November 2025: Speinshartensia IV

Derzeit befindet sich der vierte Band der Reihe „Speinshartensia" im Druck. Die Buchvorstellung, zu der das Kloster Speinshart zusammen mit dem Heimatverein Eschenbach einlädt, findet am Donnerstag, den 13. November um 19.30 Uhr im Musiksaal des Klosters statt. P. Prof. em. DDr. Ulrich G. Leinsle OPraem wird bei dieser Gelegenheit über „Die gemalte Bibliothek von Speinshart und ihre Bestände: Wunsch oder Realität?“ referieren.

Buch und Veranstaltung sind P. Benedikt Schuster OPraem († 2024) gewidmet, dem maßgebliche Impulse und Vorbereitungen zum neuen „Speinshartensia“-Band zu verdanken sind.

Der vorgestellte Band:

Speinshartensia. Beiträge zur Geschichte des Prämonstratenserklosters Speinshart Bd. 4, Speinshart 2025.

Enthaltene Beiträge:

Röder, Benedikt M.: Im Dienst des Glaubens und der Geschichte. Zum Gedenken an P. Benedikt Schuster.

Kugler, Hermann Josef: „Gott wird das Lebensbuch neu aufschlagen“ (Predigt beim Trauergottesdienst für P. Benedikt Schuster).

Röder, Benedikt M.: Zusammenstellung der Veröffentlichungen unter Beteiligung von P. Benedikt Schuster.

Mörtl, Adolf: Vorbemerkungen zum Speinsharter Mortuologium.

Schrott, Georg: „Sechs Seiten eitel Lob und Weihrauch“? – Form, Inhalt und Funktion der Speinsharter Totenroteln.

Leinsle, Ulrich G.: Wahl und Resignation des Speinsharter Abtes Eberhard Razer (1771–1778).

Ders.: Die „Bestände“ der gemalten Bibliothek in Speinshart.

Mörtl, Adolf: Das Bruderschaftsbuch der Speinsharter „Sankt Barbara-Bruderschaft vom guten Tod“.

Ders.: Verzeichniß der regulirten Chorherren des Praemonstratenser=Ordens, aus dem uralten und befreyten oberpfälzischen Stifte Speinshart, zu unser lieben Frau. 1797. Eine gedruckte Konventliste des Klosters Speinshart von 1797.

Rimsl, Daniel: Der heilige Norbert als Fürsprecher der Armen Seelen? Zur Ikonografie eines barocken Gemäldes im Refektorium der Abtei Speinshart.