Oberpfälzer Klöster

Der Sammelbegriff „Oberpfälzer Klöster“ kann aus historischer Sicht zweierlei bedeuten. Es können die Klöster gemeint sein, die im heutigen Regierungsbezirk Oberpfalz liegen; oder aber diejenigen Konvente, die bis zur Säkularisation 1802/03 im Territorium der „Oberen Pfalz“, bis 1329 im sog. bayerischen „Nordgau“ lagen. Vor allem diesen klösterlichen Stätten und Gemeinschaften wird hier Aufmerksamkeit geschenkt – und auch ähnlichen Ordenseinrichtungen wie dem Amberger Jesuitenkolleg oder den Ritterordenskommenden.

Funde

Manchmal sind Funde von Quellen und historischen Überresten zu unbedeutend, um eine Würdigung in gedruckter Form zu finden. Manchmal sind sie wichtig, sodass ein Austausch über sie geboten scheint. Manchmal sind sie zu reizvoll, um sie als Finder für sich zu behalten. Der Oberpfälzer Klosterblog möchte Platz für solche Funde bieten.

Gastbeiträge sind willkommen!

Ereignisse

Auch in unserer säkularen Welt strahlen die Klöster auf ihre Umgebung aus. Wo es noch Konvente gibt, treten sie nicht nur als religiöse, sondern auch als kulturelle und wirtschaftliche (Inter-) Akteure auf. Wo das Ordensleben erloschen ist, wirkt seine Geschichte trotzdem oft nach – im kulturellen Gedächtnis der Anwohner beispielsweise oder in der touristischen Attraktivität der ehemaligen klösterlichen Stätte. Der Oberpfälzer Klosterblog möchte Platz bieten, auf derart geprägte Phänomene und Ereignisse aufmerksam zu machen.

Gastbeiträge sind willkommen!

Reflexionen

Vieles, was mit den klösterlichen Stätten und in ihrem Umfed geschieht, ist diskussionswürdig, gelegentlich auch fragwürdig. Vieles ist auf den Diskurs regelrecht angewiesen. Der Oberpfälzer Klosterblog ist offen für Reflexionen über Ereignisse und Planungen.

Gastbeiträge sind willkommen!

Materialien

Hier ist Platz für Open Access-Artikel, Text- und Bildquellen zu den Oberpfälzer Ordenshäusern.

In einem Literaturverzeichnis sind die im Blog berücksichtigten Publikationen aufgelistet.

Abb. der Diashow: Luftaufnahme des Klosters Michelfeld: http://www.oberpfalz-luftbild.de; alle übrigen: Georg Schrott.

NEUESTER BEITRAG:

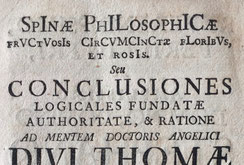

Mutmaßungen zum Bestand der Weißenoher Klosterbibliothek um 1715

Über die Bibliothek der ehemals oberpfälzischen Benediktinerabtei Weißenohe im 18. Jahrhundert ist nur sehr wenig bekannt. In der Provinzialbibliothek Amberg weisen lediglich fünf Werke in neun Bänden eine gesicherte Weißenoher Provenienz auf. Außerdem ist bekannt, dass sich die Konventualen Johann Nepomuk Lingl (1758–1816) und Willibald Schrettinger (1772–1851) gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit den Schriften Kants und anderer zeitgenössischer Philosophen befassten.

Nun weisen barocke Autoren durchaus eine gewisse bibliographische Sorgfalt auf, wenn sie aus den Werken ihrer Kollegen zitieren. So lässt sich grob ermitteln, welche Bücher sie bei ihrer Arbeit nutzen konnten. Methodisch wurden solche Angaben bisher kaum genutzt. An zwei Predigten des Weißenoher Abtes Johannes Gualbertus Forster (im Amt 1695–1727) lassen sich Möglichkeiten und Grenzen einer Auswertung erkennen.

Der Benediktiner wurde als Festprediger zum Tag des hl. Bernhard am 20. August 1714 nach Waldsassen und zur Jubelprimiz des Abtes Kilian Döring / Düring am 6. Oktober 1715 nach Banz eingeladen. Forster trug zwei Predigten vor, die den solennen Anlässen entsprachen. Seine Texte wurden als Broschüren im Druck veröffentlicht.

Aus Forsters Literaturangaben lässt sich erschließen, dass er bei der Vorbereitung in Weißenohe über folgende Werke verfügen konnte:

Algerus von Lüttich, De veritate corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi

Ambrosius, Opera

Aristoteles, Opera

Aurelius Augustinus, Opera

Basilius der Große, Opera

Robert Bellarmin, De controversiis Christianae fidei

Cornelius a Lapide

Cyprian von Karthago, Opera

Gregor der Große, Opera

Gregor von Nazianz, Opera

Jakob von Vitry, Sermones in Epistolas & Euangelia Dominicalia totius anni, Antwerpen 1575

Johannes Chrysostomus, Opera

Johannes Climacus, Opera

Johannes Damascenus, De orthodoxa fide

[Josef Megiser,] ANNUS CISTERCIENSIS [...]. PARS II [...], Wettingen 1683

Josef Meglinger, NOVA MELLIFLVI [...] S. PATRIS BERNARDI EFFIGIES, Baden/Aargau 1670

Laurentius Justinianus, Opera

Philo, Opera

Richardus a Sancto Laurentio, DE LAVDIBVS S. MARIAE VIRGINIS [...], Douai 1625

[Thomas von Kempen, bei Forster aber noch:] Johannes Gerson, De imitatione Christi

Selbstverständlich zitiert Forster häufig aus der Vulgata und öfter auch aus der Benediktsregel, die im Kloster vorhanden sein mussten. Auch der Gebrauch einer Bibelkonkordanz kann als sicher vorausgesetzt werden.

Dass die zisterziensische Fachliteratur (Megiser, Meglinger) tatsächlich in Weißenohe vorlag, muss vielleicht nicht unbedingt angenommen werden. Eventuell hat die Abtei Waldsassen den Prediger auch im Vorfeld mit ortsspezifischem Material versorgt. Matthäus Pechers Predigtbroschüre zum Bernhardsfest 1711 hatten die Zisterzienser aber wahrscheinlich ohnehin an die Klöster der Nachbarschaft verschickt, wie es bei Festliteratur üblich war.

Viele der zitierten Werke wurden mehrfach aufgelegt, so dass Forsters Quellen meist nicht punktgenau identifizierbar sind. Auch muss nicht immer das Gesamtwerk eines Autors verfügbar gewesen sein – gelegentlich mögen auch Einzelschriften vorgelegen haben. Immerhin ist aber ablesbar, dass Weißenohe in der besagten Zeit vor allem über einen guten Grundstock an patristischer Literatur verfügte.

Forsters Gelegenheitspredigten:

[Forster,] Johannes Gualbertus: SANCTUS BERNARDUS Der Clarevallische Abbt [...] In dem Löblichen Stifft [...] Waldsassen [...] Auf der Cantzl hervorgestellt [...], Eger 1714.

Ders.: Der in seinen Tägen GOTT gefällig und gerecht gefundene Grosse Priester/ So An den 50. Jährig erlebt-Priesterlichen JUBILÆO Deß Hochwürdig in GOtt Hoch-Edlen Herrn HERRN CHILIANI [Döring] Deß Hochlöblichen Stiffts [...] Bantz [...] würdigsten Abbten / bey seiner gehaltenen Solennität [...] auff offentlicher Cantzl [...] vorgestellt [...], Amberg 1715.

Zu Forsters literarischem Schaffen ist in Vorbereitung:

Schrott, Georg: Der Prüfeninger Mönch und Weißenoher Abt Johannes Gualbertus Forster als Predigt-Autor, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 135 (2024).